Kommunikation und kommunikative Anforderungen

Kommuniziere so, dass dir die Teilnehmer*innen gerne zuhören.

Für eine gelingende Sporteinheit brauchst du, neben Fachwissen und einer guten Vorbereitung, eine gute Kommunikation. Denn wenn du vor deiner Sportgruppe stehst und deine Planungen umsetzen möchtest, bleibt dir nur noch eines: Kommunikation. Das gilt grundsätzlich für alle Sportarten und Bewegungsangebote. Kommunikation benötigst du immer. Sie ist entscheidend für den Erfolg deiner Übungsleiter*innen-Tätigkeit. Die Kommunikation mit den Teilnehmer*innen gehört deshalb zu den grundlegenden Handwerkszeugen eines*r Übungsleiter*in.

In deiner Sportgruppe ist es entscheidend, so zu kommunizieren, dass deine Teilnehmer*innen sich wohlfühlen. Dann kommen sie gerne zu deinem Sportangebot, lassen sich auf deine Kommunikation ein und sind motiviert, dauerhaft Sport zu treiben.

Auf dieser Seite erfährst du, wie du mit deiner Kommunikation das Wohlbefinden der Teilnehmer*innen in verschiedenen Situationen fördern kannst.

Grundsätze – Grundbedürfnisse – Gruppenklima

Wie du für ein gutes Gruppenklima sorgen kannst, indem du die Grundsätze der Kommunikation und die Grundbedürfnisse der Teilnehmer*innen berücksichtigst.

Wenn du eine Sportgruppe neu übernimmst oder neue Mitglieder in deiner Sportgruppe dazustoßen, dann hast du kaum Informationen über diese Menschen. Du kannst sie deshalb nur allgemein ansprechen und solltest deine Kommunikation so gestalten, dass sie grundsätzlich das Wohlbefinden der Gruppenmitglieder fördert.

Grundsätzliche Empfehlungen zur Kommunikation:

- Sprich in Ich-Sätzen, vermeide Anschuldigungen.

- Beschränke dich auf das Wesentliche und Relevante.

- Unterstütze deine Aussagen mit passender Körperhaltung, Mimik und Gestik.

- Sprich konkrete Situationen oder Verhaltensweisen an, und vermeide Generalisierungen, wie „immer“ oder „nie“.

- Höre aufmerksam zu und lass andere ausreden

Berücksichtige des Weiteren die Grundbedürfnisse der Teilnehmer*innen. Grundbedürfnisse sind menschliche Bedürfnisse, die für das Überleben und das Wohlbefinden eines Individuums unerlässlich sind. Sie sind universell und unabhängig von Kultur oder sozialem Status. Wenn du die Grundbedürfnisse erfüllst, dann fühlen sich die Teilnehmer*innen in der Gruppe wohl.

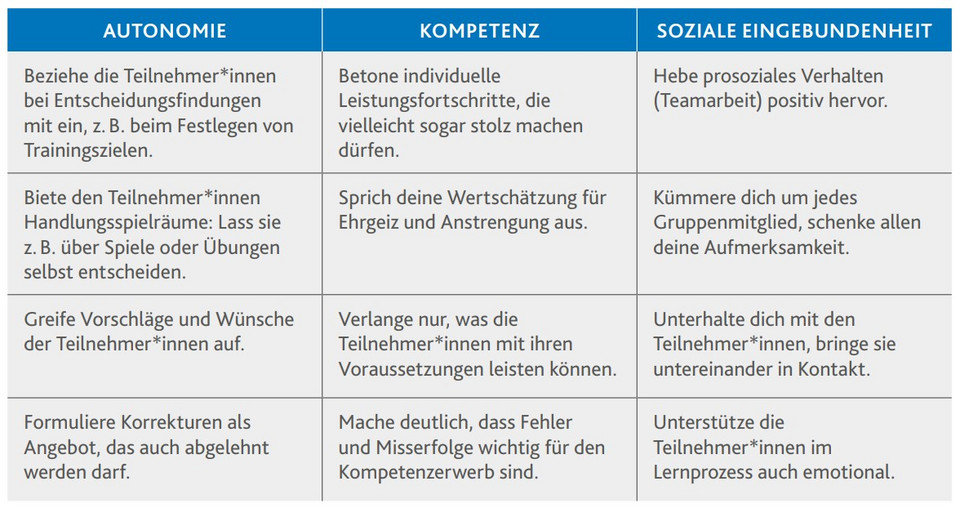

Zu diesen Grundbedürfnissen zählen:

- Bedürfnis nach Autonomie: Die Teilnehmer*innen möchten an Entscheidungen beteiligt werden.

- Bedürfnis nach Kompetenzerleben: Die Teilnehmer*innen möchten das Gefühl haben, etwas zu können.

- Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit: Die Teilnehmer*innen möchten zur Gruppe dazugehören.

Sorge durch die folgenden Maßnahmen für ein gutes Gruppenklima:

- Stelle in deiner Kommunikation deine Wertschätzung für Einsatzbereitschaft und Weiterentwicklung heraus.

- Mache den Teilnehmer*innen ihre Weiterentwicklung deutlich, speziell, wenn sie darauf vielleicht sogar stolz sein dürfen.

- Vermeide es, Fehler zu bestrafen, Leistungsunterschiede hervorzuheben oder Rivalität und Druck zu erzeugen.

Die folgende Tabelle liefert Beispiele dafür, wie du die Grundbedürfnisse in einem guten Gruppenklima berücksichtigen und damit das Wohlbefinden der Teilnehmer*innen fördern kannst: